25/08/19 REPORT : 「やってみよう。エリアブランディング ーみんなで街のことを考えるー」

第11回「JDPイナバデザインスクールトーキョー」を開講しました(ゲスト:萩原 修さん/日野市・明星大学)

- 更新日:2025.09.26

- タグ:JDPイナバデザインスクールトーキョー

第11回目のテーマは、「やってみよう。エリアブランディング ーみんなで街のことを考えるー」。

4月に続き、多摩エリアで活動する萩原しゅうさんをゲストにお迎えをして、日野市と八王子市にまたがる明星大学にて開催しました。

冒頭で萩原さんから、明星大学や周辺エリアの特徴についてのお話も。

テーマに惹かれて初めて参加してくださった方も多い中で、レクチャーがスタートしました。

【レクチャー】

普段、地域の文化文脈をどう残していくかの仕事に積極的に携わっている稲波校長。

毎月のように地場産業の会社がなくなるという切迫している状況の中で、会社の課題を解決するだけでは飽き足らず、エリアの課題にも目を向けていると言います。

東海湖産地構想など、校長が関わっているエリアブランディングの事例の紹介をしながら、ブランディングの考え方についておさらい。

少し前までは、ブランディングは新しい経済活動の一つだったのが、最近では自分たちの価値について真っ向から取り組んで、新しい価値づくりをすることが大事な視点になってきていると言います。

エリアブランディングにおいても大きくは変わらず、その地域で暮らすことに対して、どうして自分はそこに関わっていくのかの意味づけが大事。

また、具体的に何をやるかを考える上で、人のためじゃなく自分がその地域をどう面白がれるかがポイントで、他にも、何か生み出してやるという気概や関わり続ける覚悟、さらにそのサイクルを生み出す土壌をどう育むか、校長が思う重要な要素を提示したところで、参加者の皆さんとのディスカッションへ。

その地域に長く住んでいる人や行政の人が気づけない価値を見出したり、面白がったりするためにも、外部者の視点は大事なのではないかと、皆さんの熱い想いや課題意識が垣間見える時間となりました。

【ワーク】

今回は、出身地などよく知っているエリアを一つ設定してもらって、

①エリアのポテンシャルをどう面白がるか

②それを持って「私が」どんな街やエリアを目指したいか

を考えるワークに取り組んでもらいました。

最初は難しい顔をされている人も多かったのですが、限られた時間の中でも皆さんの手はよく動いていました。

【発表】

各グループを代表して3名の方に発表をしてもらいました。

今そのエリアにある施設や食べ物などの資源、元々持っている課題意識を分析して、こんな場所だったら自分も行きたい!という提案に落とし込めていて、何より皆さんが面白がって発表されているのが印象的でした。

【まとめ】

外からの視点をどう入れるかは大事なことだとディスカッションを通じて感じた。それを受け入れる土壌を地域としてどう作っていけるか、面白がって関わりたい人が増えていくのが面白いサイクルなのではないか。

自分や周りの状況、環境が変化していく中で、自分がそこに住み続けていくために、どう変化し続けていくか。どんな景色になったとしても、楽しんで生きていこうと思える地域にしていけるかを考え続けるのが大事だと、校長にとっても新たな気づきのある会となりました。

【感想】

・エリアのポテンシャルをどう面白がるかというところで、自分視点でいいというのが印象的。そうじゃないと頑張れないし、一人がそう思うってことは他の人もそう思うだろうなと思った。

・よそ者の視点、大事。そういう人を受け入れられる度胸の広さを持ち続けたいと自分自身も思った。

・答えのないテーマに対して、どういうアプローチをするべきなのかを考えるきっかけになった。要素と手法をさらに考えないといけないなと感じた。

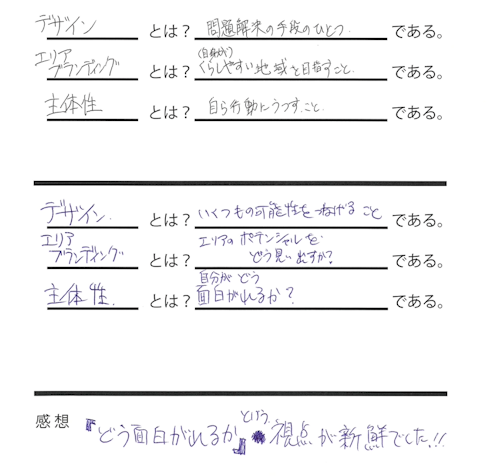

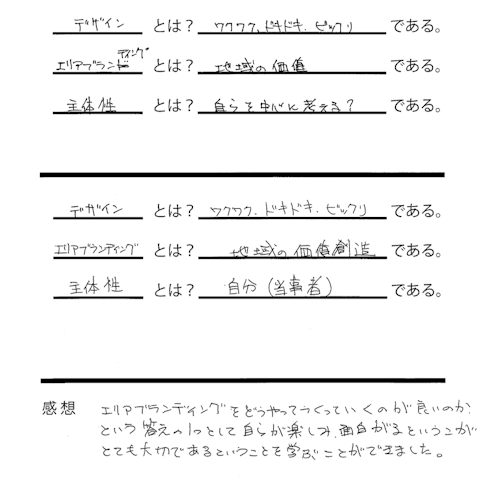

【アンケート】

「学び合い到達度調査票」としてデザスクを通してみなさんの考えや意識がどう変わったかアンケートをとらせてもらっています。一部ご紹介いたします。